En zones périurbaines françaises, la voiture est reine. 91 % des ménages y possèdent au moins un véhicule et près de la moitié en comptent deux ou plus. En parallèle, 59 % des habitants déclarent l’utiliser quotidiennement, symptôme d’une offre de transports collectifs souvent inadaptée. Seuls 36 % y ont recours comme mode principal, révélant une accessibilité encore limitée.

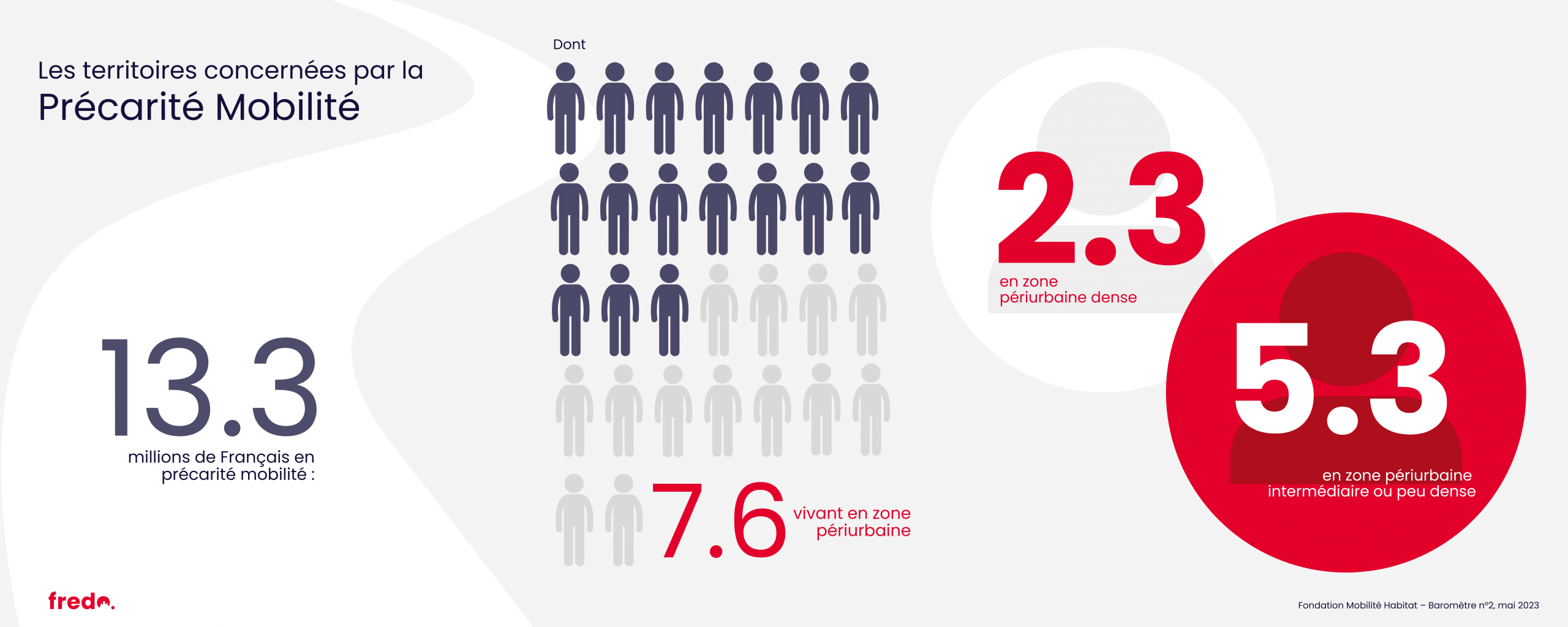

Cette situation a pour conséquence des effets écologiques mais aussi sociaux. 21 % des habitants de ces territoires sont en situation de précarité mobilité, contre 18 % en moyenne nationale. À cela, s’ajoute un enjeu structurel. Près d’un actif sur deux, quitte sa commune pour aller travailler, soulignant le manque de connexions entre lieux de résidence et bassins d’emplois.

Dans ce contexte, les mobilités douces émergent comme une piste viable pour retisser les liens entre périphéries et centres urbains, en apportant des solutions durables, accessibles et adaptées à la réalité de ces territoires.

Le périurbain, territoire d’une mobilité sous contraintes

« Les freins à la mobilité ne sont pas seulement économiques et matériels, ils sont aussi sociaux, psychosociaux, organisationnels, géographiques. »

— Valérie Dreyfuss, déléguée générale du LMI.

La mobilité n’est pas confort, c’est un déterminant clé. C’est un levier d’émancipation, un droit d’accès au travail, aux soins, aux études, à la vie sociale. En 2018, 65 % des Français sondés par l’Institut Elabe estimaient la capacité à se déplacer librement comme condition indispensable à la qualité de vie.

Pourtant, dans les territoires périurbains, l’accès y est encore inégal. Peu denses, faiblement desservis, souvent ignorés des politiques publiques, ces espaces cumulent les fragilités.

Un quotidien sous contrainte logistique

La voiture n’y pas toujours synonyme de choix. Courses, emploi, soins, démarches administratives… Autant de tâches quotidiennes reposent en grande partie sur l’usage d’un véhicule individuel, en l’absence d’infrastructures de transports collectifs suffisantes.

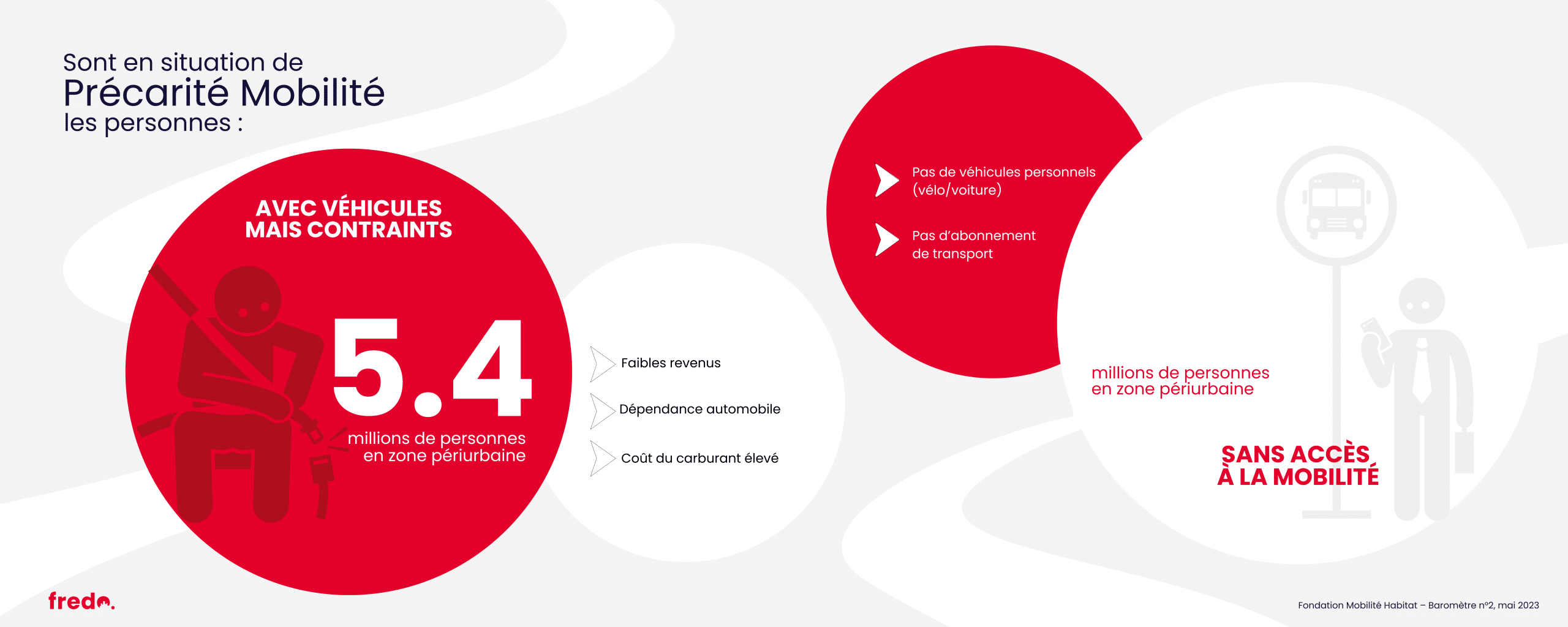

Résultat : près de 22 % des habitants de zones périurbaines dépensent plus de 150 € par mois en carburant. Bien au-delà de la moyenne nationale (16 %). Une charge lourde, surtout pour les foyers modestes qui dans certains cas, n’ont pas les moyens de posséder un véhicule.

Ce système, en apparence fonctionnel, dissimule alors une double impasse. Pour les ménages, c’est un gouffre financier. Pour les collectivités, un casse-tête budgétaire. Faute de densité, les investissements dans des alternatives restent peu rentables, creusant davantage la dépendance à l’automobile.

Un piège géographique

Le Baromètre des mobilités du quotidien 2024 confirme ce constat préoccupant. Près d’un tiers des habitants des petites unités urbaines et des zones rurales sous influence urbaine ont renoncé, ces cinq dernières années, à un déplacement essentiel faute de solution de transport.

Le manque de solutions de transport public, la durée excessive des trajets ou encore leur coût élevé sont les premières causes de renoncement. Près d’un quart des personnes interrogées, cite l’absence de transports en commun comme obstacle majeur. Juste devant le temps de trajet (21 %) et les frais de déplacement (21 %).

Accès à l’emploi restreint, insertion sociale freinée, décrochage dans les parcours de formation ou encore renforcement du sentiment d’isolement. Les conséquences dépassent le simple inconfort. Dans certains cas, l’absence de mobilité équivaut à une forme d’assignation à résidence.

À plus long terme, cet ancrage territorial subi freine aussi les trajectoires professionnelles et scolaires. Un accès limité aux études, aux formations voire reconversions, réduisant ainsi le champ des possibles.

Décloisonner les territoires fragmentés – Quelles solutions ?

Reconnecter grâce à l’intermodalité

Pour s’extraire d’une logique de tout-voiture, l’enjeu n’est pas tant d’imposer un changement drastique et de remplacer un mode par un autre que de mieux les articuler. L’intermodalité devient une clé pour améliorer les mobilités périurbaines.

Cela suppose à la fois un renforcement des réseaux de transports collectifs et une valorisation des solutions actives et locales, avec entre autres le vélo. Deux leviers complémentaires pour répondre à la diversité des besoins et des distances dans ces territoires.

Un meilleur maillage des transports

Si les mobilités douces, comme le vélo, peuvent répondre aux besoins de mobilité de proximité, elles ne suffisent pas à elles seules à assurer une connexion efficace entre les différents espaces résidentiels périurbains. Souvent éloignés des grands axes de transport, ils nécessitent une offre de transports collectifs plus dense et mieux maillée.

De fait, l’offre de transport reste lacunaire ou mal adaptée aux besoins des populations. Les lignes sont souvent organisées de manière radiale – partant des centres urbains vers les banlieues. Les trajets transversaux quant à eux – entre communes voisines, zones d’activités ou établissements scolaires etc – sont donc rarement assurés ou fastidieux.

En-dehors des heures de pointe, les fréquences sont faibles. De quoi compliquer la vie des habitants, et rend la voiture indispensable, même pour des trajets courts. Résultat, pour bon nombre d’habitants, l’usage de la voiture reste la seule option viable, y compris pour des trajets courts ou répétitifs.

Cela implique de sortir d’une logique centrée uniquement sur les liaisons entre périphérie et centre-ville. Il s’agit de déployer un réseau de transport mieux ramifié, qui relie non seulement les grandes agglomérations aux centres urbains, mais aussi les différentes polarités du territoire : gares de rabattement, centres-bourgs, zones d’activités, établissements scolaires, lieux de santé, etc. L’objectif étant, d’offrir des alternatives crédibles à la voiture individuelle.

Quels leviers pour améliorer ce maillage ?

- Améliorer les fréquences et les correspondances pour éviter les ruptures de parcours et réduire le temps d’attente. Des paramètre connus pour jouer en défaveur des moyens collectifs.

- Créer des lignes interurbaines rapides pour desservir efficacement les trajets de moyenne distance. Comme des bus express ou un RER métropolitain)

- Déployer des solutions de transport souples. Tels que transport à la demande, navettes de rabattement, interconnexions avec les mobilités actives (vélo, marche), ou parkings relais bien intégrés. De quoi favoriser un schéma intermodal.

Plusieurs territoires comme Rennes Métropole, Grand Lyon, et Nantes ont déjà engagé des réflexions sur la multimodalité en zones moins denses. Leurs projets se basent sur des hubs de mobilité locaux, où convergent des solutions de transport variées telles que le train, le bus, le covoiturage, ou encore les stations de vélos sécurisées.

Ces modèles montrent qu’une meilleure desserte ne passe pas uniquement par plus d’infrastructures, mais par une logique de réseau cohérente. Un réseau lisible, interconnecté, pensé à l’échelle réelle des besoins quotidiens des usagers, tout en intégrant les contraintes de temps, de coût, et de confort.

Le vélo, un allié de taille

Dans les zones rurales et périurbaines, la petite reine reste marginale. Moins de 3 % des trajets y sont effectués à vélo, contre 10 à 15 % dans certaines grandes métropoles comme Strasbourg, Grenoble ou Bordeaux. Pourtant, le potentiel est bien réel. 55 % des déplacements y sont inférieurs à 5 km, une distance idéale pour des trajets cyclables plus fréquents. Malgré cela, 60 % des trajets domicile-travail de moins de 5 km sont encore réalisés en voiture.

Là où l’usage du vélo pourrait contribuer à alléger la circulation, notamment pour les trajets courts vers les gares, écoles ou centres-bourgs, ce décalage met en lumière un manque d’infrastructures adaptées. Ce « déséquilibre » entre la pratique du vélo et la réalité du terrain révèle aussi des freins culturels et pratiques qui restreignent son adoption : peur des distances, méconnaissance des avantages, et absence de culture cycliste dans ces territoires.

En outre, le vélo à assistance électrique (VAE), en permettant de surmonter certaines contraintes physiques ou topographiques, élargit l’accessibilité du vélo à de nouveaux publics et rend possibles des trajets plus longs ou auparavant perçus comme trop fatigants. Ces solutions innovantes peuvent répondre à des besoins spécifiques, tout en enrichissant l’offre de mobilité.

Accessible, peu coûteux, et adaptable aux spécificités locales, le vélo apparaît ainsi comme un levier de taille. Pour renforcer l’intermodalité, désenclaver les territoires peu denses, et répondre aux besoins de mobilité de proximité souvent négligés.